Sprache schafft Realität

Der Begriff „Systemsprenger“ ist ein Ausdruck aus der Kinder- und Jugendhilfepraxis, der unter Fachleuten umstritten ist. In den meisten Fällen beschreibt er junge Menschen, die in den bestehenden Hilfesystemen keinen Halt finden und wiederholt durch die gegebenen Unterstützungsstrukturen fallen. In der Regel sind sie verhaltensauffällig und haben schon mehrere Maßnahmen hinter sich, wie etwa Aufenthalte in Pflegefamilien und/oder Wohngruppen, und die meisten von ihnen haben bereits früh traumatische Erfahrungen durchlebt.

Diese Kinder und Jugendlichen (KuJ) werden durch den negativ konnotierten Begriff „Systemsprenger“ nicht nur als auffällig, sondern häufig auch als problematisch oder sogar gefährlich stigmatisiert. Auch wenn der Begriff nicht unbedingt primär die KuJ beschreiben muss, sondern auch auf das Prozessgeschehen und die Wechselwirkung zwischen dem jungen Menschen und den unzureichenden Hilfesystemen bezogen werden kann, wird er dennoch häufig so verwendet. Zudem impliziert die Bezeichnung „Systemsprenger“, dass das System an sich gut sei und dass das Sprengen dieses Systems negativ zu bewerten ist. Intensivpädagoge Menno Baumann stellt hier eine entscheidende Frage: „Können wir uns anmaßen, dass das System so gut ist, dass jeder, der es sprengt, schlecht ist?“.1

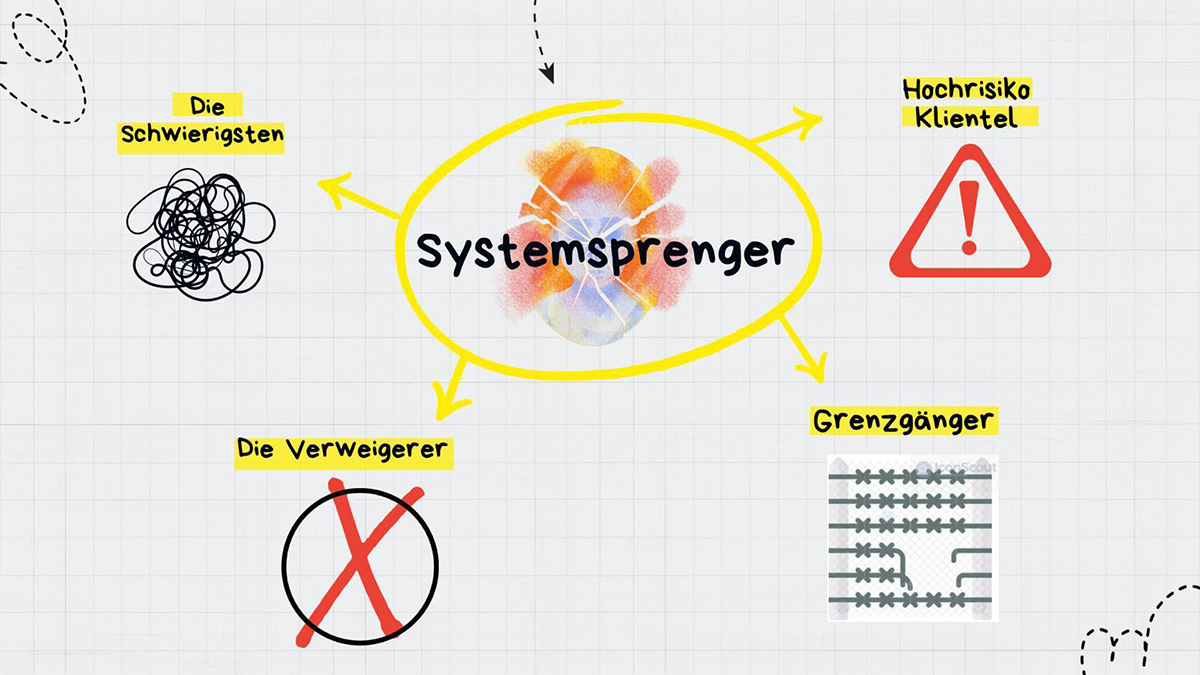

Auch vermeintlich alternative Begriffe wie „die Schwierigsten“, „Hochrisiko-Klientel“, „Grenzgänger“ oder „Verweigerer“ stempeln die Kinder und Jugendlichen im Vorhinein ab und lassen kaum Platz für Verständnis, Entwicklung oder Beziehung. Anstelle einer differenzierten Auseinandersetzung mit den Ursachen ihres Verhaltens, werden die Betroffenen durch diese Bezeichnungen vorschnell beurteilt oder sogar aufgegeben. Der Fokus liegt hier auf dem einzelnen Kind oder Jugendlichen statt auf dem ausbaufähigen System, welches nicht in der Lage ist, sie angemessen zu begleiten und aufzufangen. Die häufig damit einhergehenden Abbrüche der Hilfsmaßnahmen verstärken ihren Leidensdruck und sind oftmals retraumatisierend. Die sich wiederholenden Enttäuschungen wirken meist destabilisierend und erschweren den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen erheblich – wobei dieser oft genau das ist, was die Kinder und Jugendlichen eigentlich bräuchten.

Wenn junge Menschen als „Systemsprenger“ o.Ä. kategorisiert werden, wird nicht nur das System entlastet, sondern zusätzlich wird dem Individuum die Verantwortung aufgebürdet. Dies birgt viele Probleme, denn damit rücken ausschlaggebende strukturelle Ursachen in den Hintergrund und die Chance auf wirksame Hilfe sinkt. Dadurch vermehrt sich auch die Gefahr, dass sich pädagogische Fachkräfte unterbewusst zurückziehen, da sie suggeriert bekommen, sie könnten ohnehin nichts verändern oder beeinflussen.

Alternative Begriffe

Das zweite Schaubild enthält alternative Begriffe, die – im Vergleich zu den bereits genannten – positiver konnotiert sind. Anstatt KuJ als „Systemsprenger“ zu bezeichnen, bringen Bezeichnungen wie „Hard-to-reach-Klientel“, „Kinder und Jugendliche mit abweichendem Verhalten“, „Vom System gesprengte“ oder „Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf“ einen neutraleren Ton bzw. eine neue Perspektive – so wird deutlich, dass sich die KuJ in den meisten Fällen nicht bewusst gegen das System stellen.

Der Begriff „Hard-to-reach-Klientel“ verdeutlicht, dass es manchmal an Zugängen fehlt, nicht zwangsläufig an Bereitschaft seitens der Betroffenen.

„Kinder und Jugendliche mit abweichendem Verhalten“ beschreibt zunächst nur, dass sich ihr Verhalten von den üblichen sozialen Erwartungen unterscheidet, ohne diesen Zustand direkt zu bewerten.

Die Beschreibung „vom System gesprengte“ gibt die Verantwortung zurück an die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen anstatt sie den KuJ zuzuschieben und macht dadurch klar, wo hingeschaut werden sollte, um nachhaltige Verbesserung zu erreichen.

Sprache schafft Realität. Sie kann durch einen reflektierten Einsatz dabei helfen, Brücken zu bauen, wo bislang Mauern waren. Der bewusste Umgang mit diesen Begriffen soll für Verständnis sorgen, Fachkräfte dazu einladen genauer hinzuschauen und die KuJ entlasten.

Wir haben uns in unserem Projekt für den Begriff „Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf“ entschieden, um deutlich zu machen, dass es sich nicht einfach um „schwierige“ Kinder oder Jugendliche handelt, sondern um junge Menschen, die möglicherweise andere Zugänge, Wege und Beziehungsangebote benötigen als üblich. Die auftretenden Probleme verorten wir dabei nicht bei den KuJ selbst, sondern betrachten sie im Kontext ihrer Lebenswelt und der notwendigen Unterstützung.

Letztendlich gibt es aber keine vollends zufriedenstellende Beschreibung, da jeder dieser Begriffe auf den gleichen nicht zufriedenstellenden Zustand verweist.